运河八省古保动态|第二十八期江苏省古籍保护工作培训班掠影(二)

|

3月25日,第二十八期江苏省古籍保护工作培训班在南京图书馆正式开班。本次培训是古籍修复技术提高班,以实践操作为主,计划在4周时间内,指导学员修复一部古籍。同时每周安排两次理论课,邀请国内多位古籍修复专家,围绕古籍修复的重点难点进行专业授课。自4月7日起,第二十八期江苏省古籍保护工作培训班进入下半程。后两周的理论课,分别为善本古籍修复案例介绍,古籍修复词典的编制过程介绍,古籍宣传推广、展览、读者活动的设计以及中国古代书籍史。

图1 薛继民老师授课 陕西省图书馆副研究馆员薛继民分享了国家级珍贵古籍修复项目《古今图书集成》的修复案例。薛老师从项目背景与管理、项目推进过程、项目成果与经验总结三个方面,详细介绍了古籍修复项目从立项到结项的规范流程。作为国内首个大部头珍贵古籍修复项目,《集成》的修复案例使学员对古籍修复原则的遵循、古籍修复方案的编写、技术路线的选择等有了更全面的认识。

图2 万群老师授课 天津图书馆研究馆员万群介绍了古籍修复词汇规范及辞典的编制过程。古籍修复技艺传承以“师带徒”为主,专业词汇大都比较口语化,并不具有统一性。为了科学化、规范化地保护和传承古籍修复技艺,万群老师对相关文献史料知识进行深度发掘和整理,编写了一部古籍修复知识辞典。本次课程从“古籍修复基础知识”“修复词条规范”“辞典编纂述略”等问题出发,梳理了项目实施及辞典编纂的实践经历,分享了从顶层设计、汇集文献、梳理脉络、编制知识系统大纲开始,逐步填充完善资料,最终编成《古籍修复知识辞典》的全过程。

图3 王晨敏老师授课 上海图书馆历史文献中心文献保护修复部副主任王晨敏老师,以“汲古慧今”为题,为学员们介绍了上海图书馆历年来古籍活化利用的典型案例。从“古今相映 乐创未来——非遗技艺体验课”,到“灵境石语——碑帖VR游戏体验活动”,王老师及其团队从馆藏出发,深挖非遗内容,为读者提供定制化体验服务,并通过“非遗+”的创新模式,不断扩大活动内容,丰富课程内容,覆盖各类型人群,持续提升影响力。王老师指出,在展览活动中,古籍不只是体验道具,它应与现代生活融合,只有“以古法织新书”,古今相映,才能成就一场好的展览。

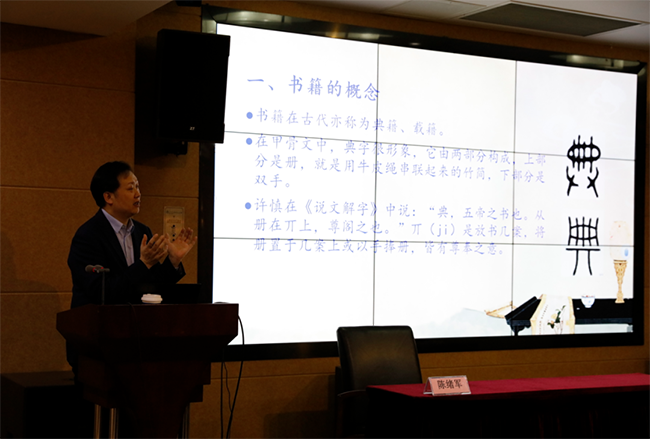

图4 陈绪军老师授课 南京图书馆副研究馆员陈绪军为学员们讲述了中国古代书籍史。从甲骨金石,到竹简丝帛,再到纸书出现之后各种装帧形式的演变流程,陈老师细致入微的讲解,使学员们对自己手中的古籍有了更直观立体的了解,为修复完成后的装帧复原提供了理论支撑。

图5 现场指导 学员们纷纷表示,老师们的授课深入浅出,既有理论高度,又有现实价值,对日常修复工作的开展具有重要指导意义。对于古籍修复从业者而言,《古籍修复知识辞典》能帮助其深入了解古籍修复技艺的历史源流,规范、准确地使用本行业专业术语,有助于今后修复工作的开展。另外,老师们对古籍修复全流程的具体介绍,不仅为这次的实践课程提供了理论依据,也为学员们以后承接项目提供了宝贵经验。 供稿:江苏省古籍保护中心 |