南图古籍医生根治顾炎武手稿“老年斑”

" 天下兴亡,匹夫有责。" 一句话,让昆山人顾炎武名垂青史,老少皆知。

可你见过顾炎武的手稿吗?

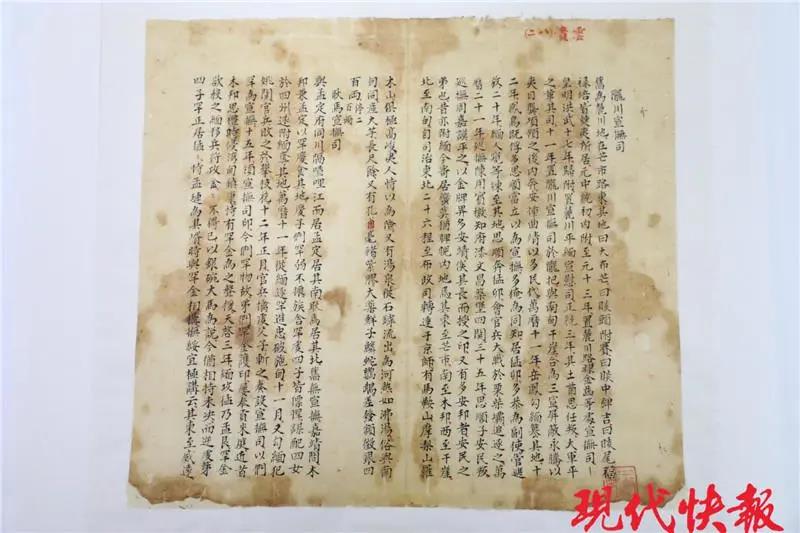

南京图书馆馆藏《天下郡国利病书》书稿,是顾炎武的手迹,海内外独此一份,也是南图镇馆之宝之一。

《天下郡国利病书》书稿

这份 300 岁的书稿,其中 4 册目前正在 " 接受治疗 "。

它们生了什么病?古籍医生是如何拯救的?

近日,现代快报记者探访了南京图书馆的古籍修复中心。与它同时修复的,还有珍贵的元刻本医书《永类钤方》。

元刻本《永类钤方》

距今 300 多年的手稿,生了 " 老年斑 "

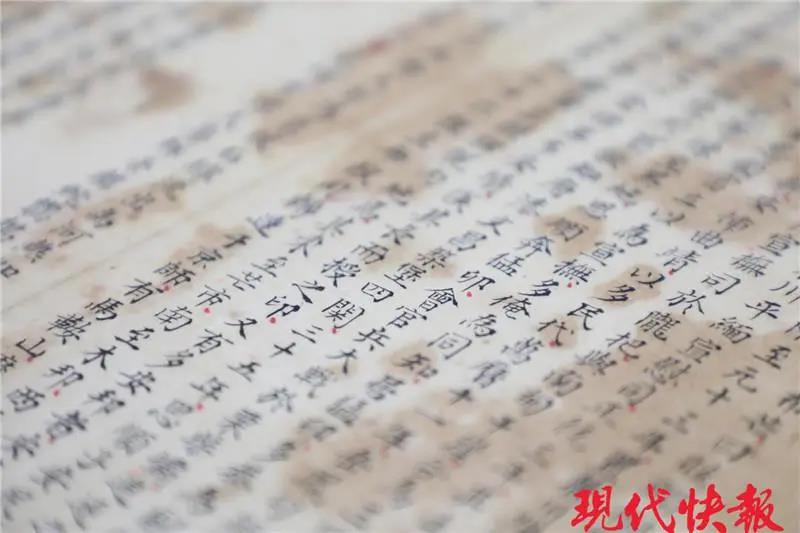

距今 300 多年的《天下郡国利病书》书稿,端正标致的小楷,字迹清晰可辨,有的部分还配有 " 简笔画 " 的山川地图。

仔细看,可以看到朱砂轻轻点上去的句读,星星点点,落在字的右下角。还有写错了字挖掉再补上的痕迹 ……

《天下郡国利病书》书稿

顾炎武手稿《天下郡国利病书》共 60 册,从上世纪 50 年代进入南京图书馆以来,一直妥妥地保存在库房,因为它珍贵的文献价值,被评为 " 十大镇馆之宝 " 之一。

为什么其中 4 册会 " 生病 "?陈绪军表示,具体原因很难说清楚,但如果不尽快修复,问题可能越来越严重。

南京图书馆历史文献修复中心副研究员、业务主管陈绪军打开一个保险柜,小心翼翼地托出一册线装古籍,它被微微泛黄的毛太纸包裹着,还有一块平整的压书纸板托底。

" 为了让它不再受伤害,我们取拿都要非常小心,平时不敢轻易直接碰它。" 陈绪军告诉现代快报记者。

这是其中的第 6 册,瓷青纸的封面已经可以看出破损、颜色发灰,封面里有罗纹纸做的护叶,还有绢做的包角。

正文叶的天头位置用朱砂字标注 " 北直隶卷 "。在需要修复的 4 册中,它糟朽最严重,被单独保存在一个保险柜里,谨慎对待。

书中夹着两张小纸条,分别被库房管理员标注着:" 本册糟朽严重,不可翻动 "" 本册脆化 "。

《天下郡国利病书》尚未修复的第 6 册

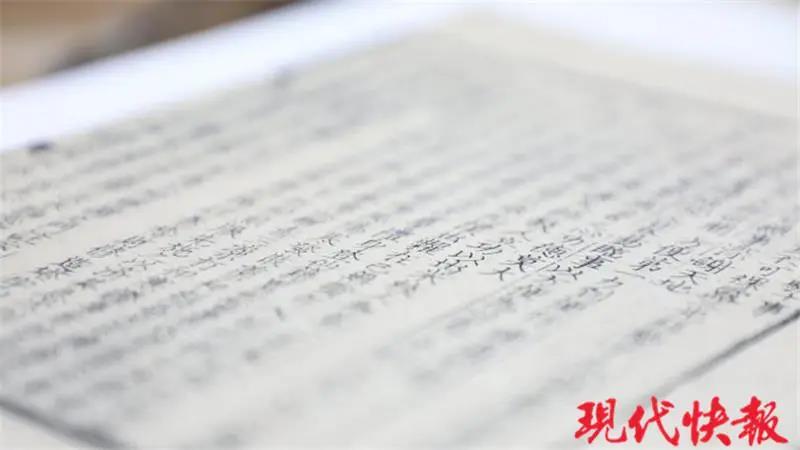

" 最难修的,留到最后修。" 将第 6 册放回保险柜之后,陈绪军走到工作台前,轻轻展开正在修复的 " 云贵卷 " 中的一叶。

泛黄的书叶上,可以看到深深浅浅的 " 老年斑 "。

" 这是酸化了的部位。我们测过,黄斑严重的部位,PH 值只有 3.0 左右。" 他说,酸化不仅让局部颜色变深,还会加速纸张脆化、老化,轻轻一碰,可能就碎了。

历时两年修了 3 册,每一步都是精细活儿

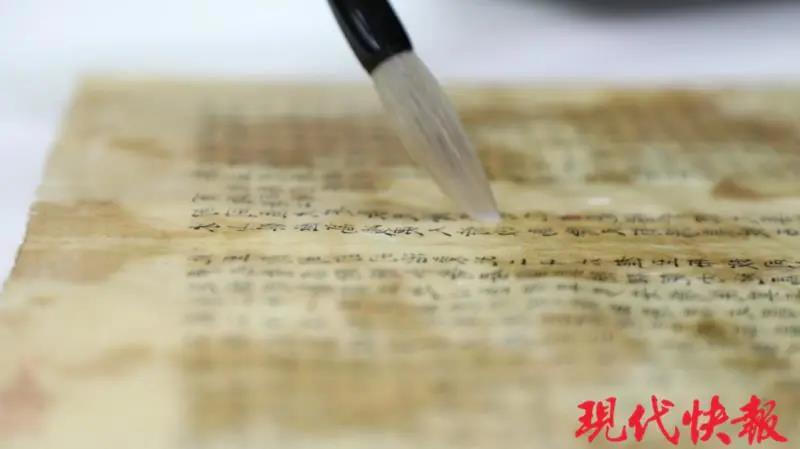

如何修复?修复师首先要做的,是将纸张脱酸。

毛笔蘸上千分之五的小苏打水溶液,轻轻点在黄斑的部位,静置几分钟,再重新来一遍,然后再用清水点两遍。

对酸化部分进行脱酸

脱酸之后,才是修书。筒子叶在高清修复台上展开,喷上清水,摊平,刷上用小麦淀粉制成的浆糊,然后托上薄薄一层皮纸加固。

" 相比书叶用的竹纸,皮纸的纤维长,韧性更好。" 陈绪军说,如果酸化的面积不大,会选择局部加固,沿着黄斑的边缘加一层皮纸;如果酸化面积大,在整个书叶背后 " 整托 " 一张皮纸,再裁去边缘多余的部分。

湿水展平

纸张加固之后,再修补虫蛀、缺损的小洞。如果有缺角怎么办?

陈绪军找来颜色接近的毛太纸,撕下一小块,涂上浆糊,再用镊子把搭茬剔除到 2 毫米。和染色的纸张不同,毛太纸是用嫩竹做的,存放了 30 年,呈现出自然老化、发黄的颜色。补的时候,还得注意纸的纹路方向一致。

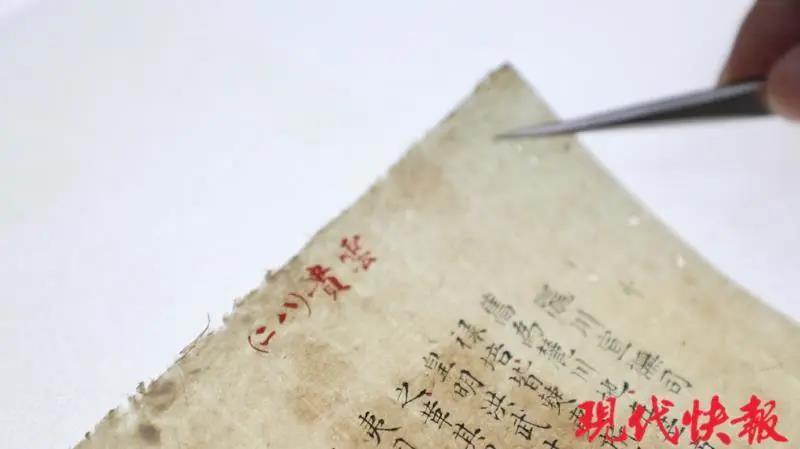

修复师用镊子轻轻提起《天下郡国利病书》书叶一角

无论脱酸,还是修复,都是精细活儿。每处理一叶,大概就需要一个小时,碰到需要拼接的碎片,那时间就更久了。

历时两年多的 " 抢救 ",除了 " 病情 " 最严重的第 6 册,另外 3 册已经基本完成 " 手术 " 了。

因为《天下郡国利病书》是镇馆之宝之一,所以修复的要求也非常高。

修复方案经过一再讨论,动手之前,先试修了遭遇相似问题的《太平御览》。

修复过程中,细节部分要留下视频资料,碰到特殊情况,陈绪军会及时与国家图书馆古籍修复专家、南京图书馆特聘的古籍修复技艺传习所导师朱振彬沟通,确定具体的执行方案。

遇上温度、湿度不适合的时候,比如梅雨天,修复师会选择暂停一下。陈绪军透露,按照目前的进度来看,预计明年能全部修完。

整旧如旧、全程可逆,最难的是做取舍

" 这 4 册《天下郡国利病书》,我们基本是抢救性地修复。修复的过程,严格遵守‘整旧如旧’的原则。" 陈绪军告诉现代快报记者。

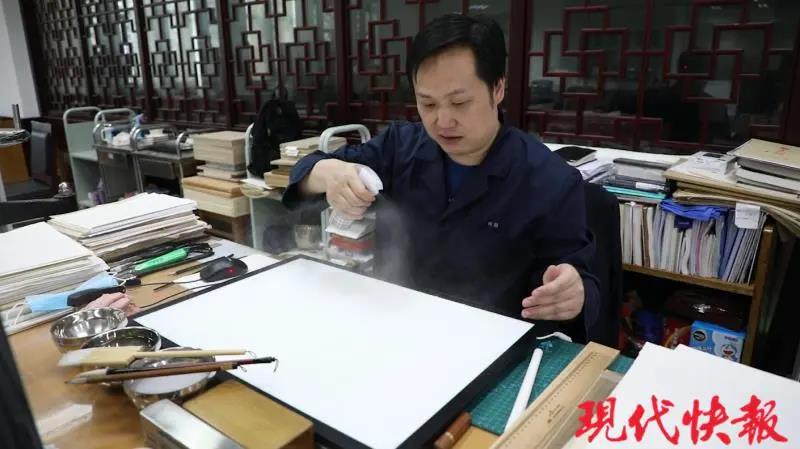

陈绪军在工作台前

有文字内容的纸,任何情况下都得保全下来。书的每一个 " 筒子叶 " 的背后,还有衬纸,这是一种常见的保护书的方法。

" 不太清楚衬纸是什么时候加的,有可能和书叶不是一个年代的,但它也是文物的一部分。" 陈绪军说,衬纸也遭遇了和书叶一样的问题,因此,他将每一叶取下,能保留的都尽量保留下来。

" 最难的就是做选择,哪张要、哪张不要。除非问题太严重,留下它会祸害整体的书,才会选择替换掉。被替换掉的衬纸,我们会拿小袋子装起来,贴上标签保存。"

修复古籍用的工具

除了整旧如旧,还会考虑到可逆性原则。托纸加固的时候,用浆糊粘连的纸,可保两百年不脱落,但在湿水之后可以去掉。

" 我们现在添加上去的材料,比如托纸、粘合剂,都是可逆的。随着社会发展,如果将来有更好的材料来修复,我们可以把现在用的这些材料取下来。" 陈绪军说。

700 岁元刻本医书,古人也曾修补过

酸化、脆化、絮化、虫蛀 …… 传世数百年的古籍,即使字迹隽永,也常常会出现不少 " 病症 "。

南图的珍贵古籍修复项目,目前正在进行中的,还有元刻本《永类钤方》。这是一部医书,至今已近 700 岁 " 高龄 ",也是这部书现存最早的版本。

南图收藏的只有其中两册,是一个残本。目前全国三家单位藏有此书,都是残本。因为元刻本传世比较少,所以非常珍贵。

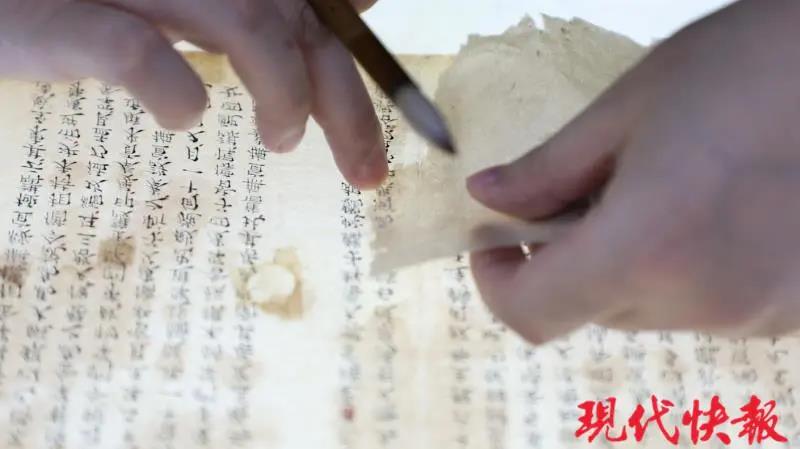

修复师正在整理元刻本《永类钤方》

和《天下郡国利病书》书稿不一样,元刻本《永类钤方》的老年斑并不明显,它的主要 " 病症 " 在于书口磨损,部分纸张出现絮化。

" 纸张蓬松了,一碰会掉渣。" 南京图书馆历史文献部馆员丁峰说,他需要做的是,把书口补充起来,加固絮化的地方。

这两册书,每一叶都包含一两叶薄薄的衬纸。" 衬纸可能是清代加上去的,我们都保留下来了,保持它原来的状态。" 丁峰介绍。

有几叶的书口补了一些笔画,但因为中间书口断了,补的笔画落在了衬纸上,他把衬纸上的笔画 " 挖下来 ",补在了书叶上,再把衬纸补起来,保证书叶正面能看到字。

传世近 700 年,古人也对它做过修补。以前修复古籍,古人会采用 " 划栏补字 " 的方法。

比如,缺字的地方,拿纸补上之后,在这里画一个栏框,再从别的版本上找到相应的字,把这个字临摹上去。

丁峰告诉记者,现在修复一般不会这么做,但他会复原衬纸上的 " 划栏补字 "," 原来浆糊失效的地方,上面有字的,全部都得保留。"

文 | 现代快报+/ZAKER南京记者 刘静妍

图 | 现代快报+/ZAKER南京记者 顾闻