天津图书馆古籍修复技艺入选国家级非遗代表性项目名录

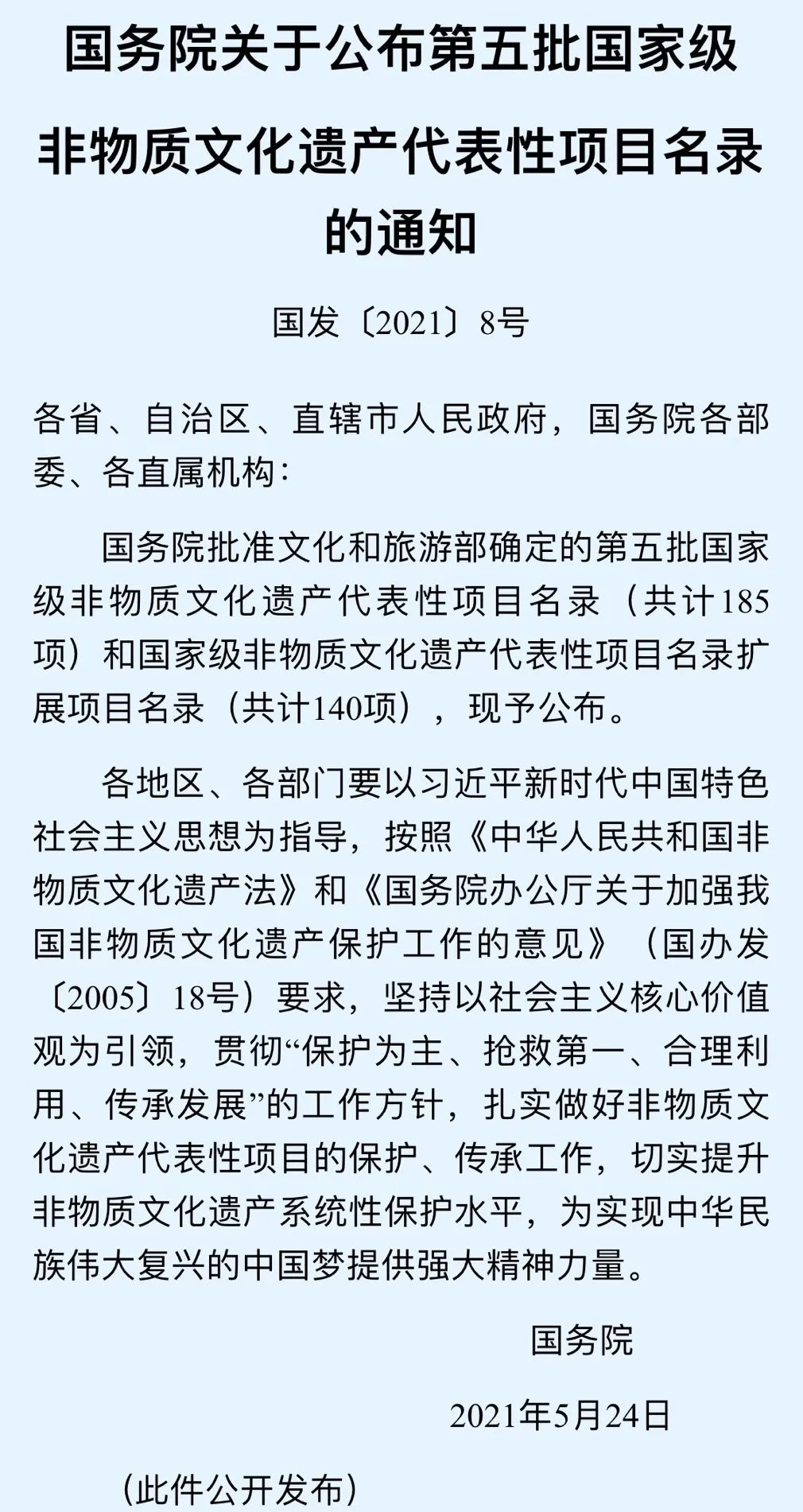

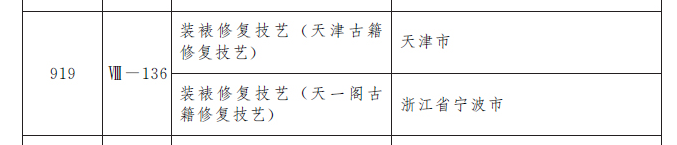

2021年6月10日,国务院公布了第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,天津图书馆古籍修复技艺入列其中。

古籍保护,自古重之。北魏时期,贾思勰著《齐民要术》就曾描述过古籍修复要领,千百年来中国的手工匠人为达到“略不觉补”的艺术境界而积累下的丰富的书籍修补经验与方法,成为赓续中华传统文化的重要手段之一。

天津图书馆地处北方,修复技艺宗法北派传统,地域、气候、人为等因素决定其修书讲究倚重古法,长于凭借传习技法有效解决残损古书中出现的老化、絮化、书饼、书砖等难点棘手问题,更使修复后书页软、展、舒、平,恢复纸张原有特性。其工艺复杂,一般分为书籍分解、修补书叶、装订复原三个阶段,这三个阶段又可分解出二十几道工序,每道工序既独立又相互关联。

天津图书馆古籍修复技艺在遵循古法,注重书籍装帧装饰,喜用包角,多用金镶玉、衬镶等方式的同时,仍不忘适度创新,在馆藏敦煌及宋元古书散叶修复中,便采用挖、镶、接等精细操作技法,创新出平开册页装、金镶玉蝴蝶等装帧样式,极大突出了文献价值及技法特点。

天津图书馆古籍修复技艺经过多年的有效传承,涵养了一支既修书又修心的修复队伍,最大限度地保护了馆藏珍贵典籍,为天津地区古籍的保护与修复提供了从未间断的范本,也是中国藏书文化绵延不绝的重要见证和有力支撑。可以说,正是凭借着代代天图修书人的不懈努力,一件件馆藏国宝的风采才能重新展现于世人面前。